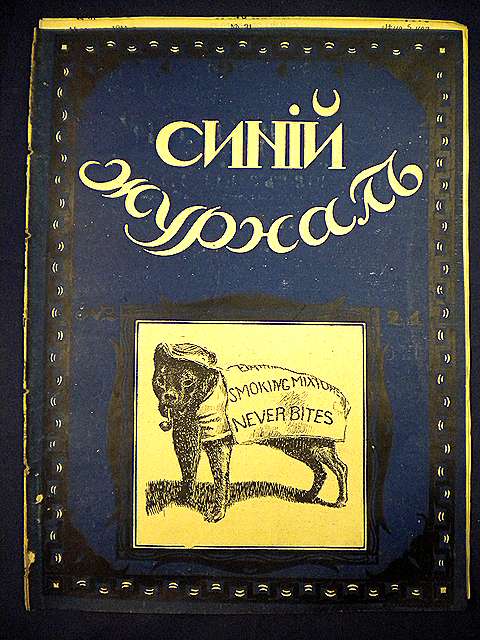

Nous avons commis une petite erreur dans notre introduction à Sherlock Holmes en Sibérie de P. Orlovets. Dans notre énumération des pastiches russes, nous avons oublié un texte, à côté duquel nous sommes passés pour un bête problème de translittération : en effet, Holmes y est translittéré Хольмс au lieu de Холмс comme cela se fait d’ordinaire. Qu’à cela ne tienne, pour nous faire pardonner, voici ce texte. Il s’agit d’un hommage humoristique dont l’auteur est Sergueï Stretchkine (1864-1913), un important écrivain populaire du début du XXe siècle, auteur de récits d’aventures, de détectives, fantastiques voire de science-fiction. Stretchkine publiait régulièrement sous le pseudonyme de S. Solomine, et c’est sous ce nom qu’est parue, en 1911, la nouvelle La Fin de Sherlock Holmes, dans la revue Le Journal bleu (Синий журнал), n°26. Comme tout le reste de l’œuvre de cet auteur, ce texte était jusqu’ici inédit en français.

Sergueï Stretchkine (Sergueï Solomine)

La Fin de Sherlock Holmes

Tard dans la soirée, le docteur Watson était encore assis dans son bureau et examinait les documents qui devaient servir de matériaux à un nouveau volume des aventures du célèbre détective. La nuit noire régnait derrière les fenêtres du cottage.

Il se détachait souvent de son travail, pour admirer une fois de plus son tout nouveau divan, recouvert d’un excellent tissu persan. Il avait fait cette belle acquisition la veille, et quatre vigoureux gaillards l’avaient livrée du magasin de meuble le matin même.

Le silence n’était rompu que par le bruissement du papier et le fort tic-tac de la vieille horloge. Soudain le docteur Watson tressaillit. Il lui sembla que le siège du divan se soulevait un peu. Habitué aux surprises, il rapprocha de lui son browning, toujours posé sur son bureau.

Le siège continuait de se lever, et par la fente ainsi formée, se montra une main humaine aux longs doigts fins. L’horloge sonna deux coups…

Une voix familière et moqueuse se fit entendre :

« Mon ami, laissez donc votre arme et abaissez le store des fenêtres. »

Watson obéit aussitôt.

Le siège se releva définitivement, et de la caisse du divan jaillit la maigre silhouette de Sherlock Holmes. Le docteur se précipita vers son ami et lui serra la main.

« Mon cher, ne posez aucune question, et donnez-moi à manger en prenant soin de ne déranger personne de la maison.

– Mais pourquoi ?

– Watson, je devais vous voir, mais une douzaine de paires d’yeux me poursuit, des yeux pas moins pénétrants que les miens. La Providence elle-même vous a inspiré l’heureuse idée d’acheter ce divan. Et ce fut très facile pour votre serviteur de s’y retrouver.

Ayant dévoré une collation froide et bu un verre de whisky, Sherlock Holmes alluma une pire bourrée d’un célèbre tabac et s’allongea dans un fauteuil incliné.

« Watson, jamais auparavant votre ami ne s’est retrouvé dans une telle situation, de victoire et de défaite en même temps. Vous avez probablement remarqué que durant ces deux dernières années, à Londres, Paris, Vienne, Berlin, Amsterdam, New York, San Francisco, Tokyo, Vladivostok, Saint-Pétersbourg et dans d’autres grandes villes, nombre de crimes audacieux ont été commis et sont restés impunis ? On a pillé plusieurs banques et sociétés anonymes, on a enlevé quelques belles filles, de grandes aristocrates, nous sommes sans nouvelles de l’héritier d’un milliardaire américain, on a tué et dévalisé Jonas, un vieux Juif qui avait l’habitude d’entreposer dans sa maison isolée des monceaux de bijoux. Près de Varsovie, un train emmenant des passagers extraordinairement riches et chargé de diamants pour une valeur d’un million de livres sterlings a déraillé. Un vol a été commis au Vatican, et on a dérobé dans le trésor d’une famille régnante, un diamant sans égal. Une mine de ces mêmes pierres précieuses du Transvaal a aussi été attaquée. L’Amirauté britannique cherche en vain le torpilleur 107… Dois-je continuer, Watson ? Vous vous demandez quels sont les liens entre ces crimes ? Apparemment aucun. C’est ce que je pensais. Cependant, en vérifiant des détails les concernant, et après avoir fait quelques voyages autour du monde, j’en suis arrivé au fait que tout cela concerne une bande criminelle internationale. Vous connaissez ma méthode : il me suffit de saisir le bout du fil, et toute la pelote est dans ma main ! Je connais de nom et de vue les douze meneurs de ce dangereux gang. Et trois femmes dirigent tout ! La bande a projeté de réaliser le cambriolage d’une banque : grandiose, dix millions de livres sterling, Watson ! Mais pour la mise en œuvre de ce plan, il leur manque une information. Mon cher, le temps passe et dans quinze minutes je devrai disparaître. Il est nécessaire de porter le coup fatal et ces belles diablesses se retrouveront derrière les barreaux. Voici un paquet : vous trouverez dedans tous les détails. Si dans deux jours, je ne reviens pas vers vous, confiez-le aux autorités. Mais pas avant ! Sauf si… »

Sherlock Holmes n’acheva pas sa phrase. L’électricité fut coupée et Watson entendit clairement dans l’obscurité soudaine un son sifflant. Il sentit un parfum doucereux, enivrant : son souffle se coupa et il perdit conscience…

Lorsqu’il se réveilla, dans la matinée, la fenêtre était ouverte. Holmes avait disparu. Le paquet et les documents accusateurs s’étaient aussi envolés.

« Ha ! ha ! ha ! » Le rire de trois charmantes femmes se fit entendre. À ces gaies modulations féminines, la voix de basse d’un grand brun athlétique fit écho.

« Bonjour, grand détective ! »

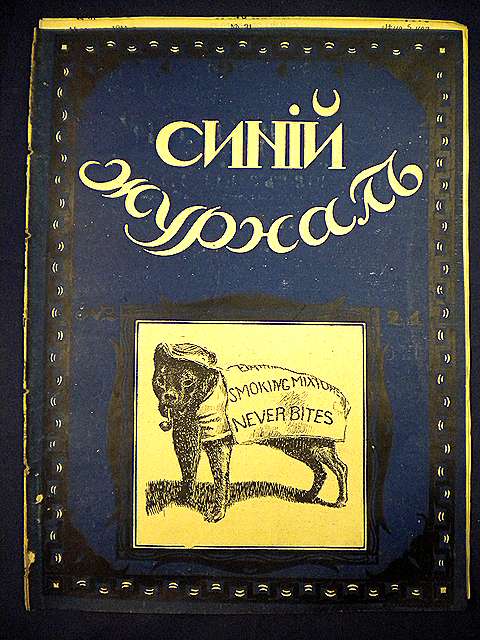

Une belle femme bronzée darda sur Holmes les étoiles noires de ses yeux et lui envoya un baiser aérien. Le détective était ficelé dans un fauteuil.

Une superbe blonde rejeta ses cheveux dorés en arrière : ses boucles se tordirent jusqu’au sol. Elle afficha sous les yeux indifférents de Holmes la blancheur neigeuse de sa poitrine maintenue par un corsage de velours noir.

La troisième femme était une splendide créature. Ses grands yeux aux sourcils arqués et lisses regardaient naïvement le monde avec tendresse. Tout en elle accusait la Parisienne : son nez busqué provoquant, sa petite bouche qui semblait peinte de sang frais.

« M’sieur Holmes, croyez bien que j’ai lu vos merveilleuses aventures avec beaucoup de plaisir, dit-elle. J’ai même beaucoup appris grâce aux méthodes que vous utilisez lors de vos investigations. Quand, au sein du Conseil des Trois, nous discutions de la question de la peine de mort, que vous avez à proprement parler bien méritée depuis longtemps, j’ai été la première à donner ma voix en votre faveur et j’ai convaincu notre présidente de vous laisser la vie.

– Et le Juif Jonas ? Et les vies sacrifiées dans le déraillement du train près de Varsovie ? éclata Holmes d’une voix sépulcrale.

– Nous n’en discuterons pas ! Avec votre esprit pénétrant, vous avez sans doute deviné pourquoi nous vous avons kidnappé ?

– Vous comptez cambrioler une banque. Mais pour ouvrir la porte du coffre, vous avez besoin de connaître les trois mots de passe formant la combinaison secrète de la serrure. Vous ne connaissez que le premier : Alsinor. Et vous espérez m’arracher les deux autres.

– Quelles sont vos conditions ?

– Je ne négocie pas avec les assassins et les voleurs.

– Nous n’attendions pas d’autre réponse. Pourtant, que diriez-vous de vingt pour cent du butin ?

– La richesse ne m’a jamais séduit.

– Et si nous révélons l’emplacement du torpilleur 107 ? Si nous vous rendons l’héritier enlevé ? Ou les trésors du Vatican ?

– Je découvrirai bien cela sans votre aide.

– Vous oubliez que vous ne retrouverez la liberté qu’au prix des deux mots. Sinon…

– Je ne crains pas la mort. » Les yeux gris acier du grand détective brillèrent.

« Pensiez-vous que vous mourrez d’une façon si simple ? Du revolver, d’un poison ou du poignard ? Connaissez-vous la torture par le feu ?

– J’ai été brûlé jusqu’à l’os, au fer rouge, par les Pirates de la Tamise.

– Et l’eau ?

– Sur les îles Sandwich, le gang de Juarez m’a fait avaler tout un baril d’eau. »

La blonde princière leva la main.

« Assez ! Appelez Yadi Samagatu ! »

Une minute plus tard, arriva un Japonais nerveux à la démarche rapide. Il alla droit sur Holmes et commença à presser constamment les mains et les pieds du détective. Puis il fit quelque chose à son cou. Enfin il travailla avec ses doigts la poitrine et le ventre. Enfin, abandonnant sa victime, il resta pantois, désespéré.

« Cet homme est passé par l’école de torture japonaise que nous appelons la ‘Danse de la Mort’. Chaque partie de son corps résiste au ‘Massage de l’Enfer’.

– Dans ce cas, dit la blonde, essayons l’électricité. »

Le brun athlétique posa sur la tête de Holmes un casque de métal et entortilla un fil autour de son corps. La blonde tourna le bouton du commutateur…

Seuls les scélérats invétérés peuvent regarder sans ressentir de l’horreur une séance de torture par l’électricité. Holmes éprouva des souffrances surhumaines, son corps se contracta en une crampe douloureuse, on eût dit que sa tête allait se briser en morceaux. Malgré le fait qu’il était attaché au fauteuil, il bondit vers le plafond.

La blonde coupa le courant.

« Direz-vous les deux mots, Holmes ?

– Jamais ! » fit le détective d’une voix essoufflée avant de s’évanouir.

Lorsqu’il se réveilla, la salle était plongée dans les ténèbres. Les femmes infernales – les chefs de la bande – et leurs associés s’étaient cachés quelque part. Soudain la porte s’ouvrit et Holmes vit s’approcher doucement une silhouette féminine enveloppée dans un voile.

Le tissu blanc tomba, et devant le détective, la blonde apparut dans toute la splendeur de sa beauté majestueuse. Elle n’avait pour seul vêtement que la vague épaisse de sa chevelure d’or. Elle se serra contre Holmes et couvrit son visage de baisers passionnés. L’odeur attirante du corps de la jeune femme, mêlée à un parfum de lotus, lui faisait tourner la tête.

« Chéri, dis-moi les deux mots, et je serai tienne. Je te procurerai par un doux poison une passion folle, comme tu n’en as jamais connue ! »

La beauté délia les bras du détective et triomphait déjà en sentant ses mains enserrer ses hanches nues.

Le claquement sec des menottes d’acier se fit entendre dans la pièce, bracelets que Holmes avait extirpés comme l’éclair d’une poche de côté, et qu’il avait fermés autour des bras de la blonde en les repoussant dans son dos.

« Au nom de la loi, je t’arrête ! » tonna-t-il. Et rapidement il libéra ses pieds de la corde.

Mais la blonde eut le temps de bondir vers le mur et de presser le bouton de la sonnette.

Cinq noirs d’une taille monstrueuse firent irruption. Ils saisirent Holmes et le renversèrent sur le plancher. L’un d’eux déboutonna une des manchettes du détective et dénuda son bras jusqu’au coude.

Les autres chefs de la bande entrèrent et les stores furent ouverts. La pièce fut inondée par les rayons du soleil.

Une voix puissante se fit entendre. « Sahir Naguib, fais-en ton affaire ! » Un Hindou basané s’approcha de Holmes avec une seringue et lui injecta quelque chose sous la peau.

Les noirs jetèrent de force le détective dans un coin et dans le même temps, une grille tomba, séparant la pièce en deux. Le détective se retrouva en cage. De l’autre côté, toute la bande s’était installée sur des chaises… les trois belles femmes devant tous les autres.

Ce fut cette fois la brune, en qui la sagacité de Holmes avait reconnu une Mexicaine, qui se mit à parler :

« Grand détective, vous pensez certainement qu’on vous a injecté un poison mortel et mentalement vous dites adieux à la vie. Détendez-vous ! Il s’agit juste d’une décoction de racines indiennes de suambo. Savez-vous ce que cela signifie ? Son action commencera dans dix minutes. Dites les deux mots, et derrière vous s’ouvrira une porte dans le mur. »

Holmes sombra dans la torpeur d’une terreur froide. Il connaissait l’action du suambo, en injection sous-cutanée, et il s’en était servi une fois sur un Cafre qui au Transvaal avait avalé un diamant clair comme l’eau. Ainsi avait-il pu récupérer la célèbre « Étoile du Sud ».

Aucune torture ne pouvait être comparée à ce que ressentait le détective. La honte et l’humiliation l’attendaient. En présence de dames, même s’il s’agissait de criminelles.

« Duncan ! » cria Holmes d’une voix qui n’était plus la sienne.

« Et le troisième mot ?

– Lady… Lady Millsboro ! »

Aussitôt une porte s’ouvrit dans son dos.

La même nuit, une banque fut cambriolée.

« Mon cher Watson, dit avec découragement le grand détective, autrefois fier, je refuse de continuer à exercer la profession d’expert en matière criminelle. Il y a une force devant laquelle cède le courage britannique. Cette force peut se dire : ‘shocking’[1]. »

Ainsi Sherlock Holmes cessa toute activité et s’occupa de culture maraîchère et d’apiculture…

Синий журнал (Le Journal bleu), 1911, n° 26

Traduit du russe par Viktoriya et Patrice Lajoye. © 2015 – Éditions Lingva.

[1] En anglais dans le texte.